文化背景:

仰韶文化,,因1921年最早發(fā)現(xiàn)于河南澠池仰韶村而得名,。仰韶文化彩陶根據(jù)時(shí)間跨度和分布地域的不同,可以劃分為早期的半坡類型,、中期以廟底溝類型為代表,,晚期有許多地方類型,如秦王寨類型,、大司空村類型和馬家窯類型等,。半坡遺址發(fā)現(xiàn)于1953年,遺址面積約50000平方米,,在1954至1957年,,由中國(guó)科學(xué)院考古研究所先后進(jìn)行了5次大規(guī)模發(fā)掘,發(fā)掘面積達(dá)10000平方米,。

半坡類型彩陶器,,年代約為公元前4900-前4000,紋樣簡(jiǎn)單樸素,,以紅底黑花為主,, 少數(shù)為紅彩。有魚、鹿,、蛙等動(dòng)物紋和人面紋,,少量植物枝葉紋,以及由直線,、橫條,、三角形、折波,、斜線和圓點(diǎn)組成的圖案花紋,。 代表作為人面魚紋盆、小口尖底瓶,、船形壺等,。

仰韶彩陶紋飾中,絕大部分是由各種點(diǎn),、直線,、弧線、面構(gòu)成的幾何紋,。而點(diǎn),、線、面這些造型手段又是中國(guó)現(xiàn)代藝術(shù)發(fā)展的重要因素和組成部分,,并在中國(guó)幾千年的藝術(shù)實(shí)踐中,,不斷融入不同的風(fēng)格和技法,表現(xiàn)了現(xiàn)代藝術(shù)作品的不同意境,。在仰韶文化階段,,彩陶藝術(shù)逐步走向繁榮,誕生了古樸而精美的各類紋飾,。其中人面紋和魚紋是最為典型的兩種代表紋飾,。魚紋是仰韶文化早期最為常見的彩陶?qǐng)D案,一直延續(xù)使用到仰韶中期,,時(shí)間長(zhǎng)達(dá)千年之久,。

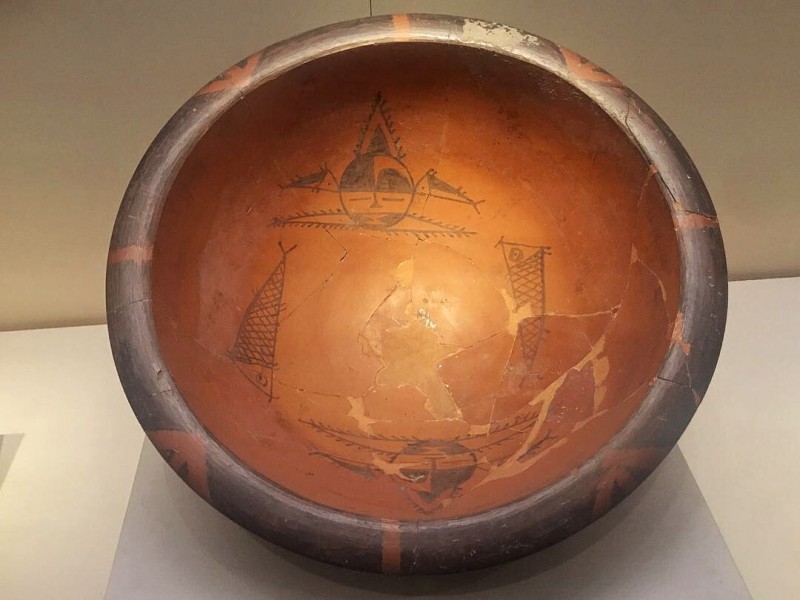

仰韶美器:人面魚紋彩陶盆

央視十套有個(gè)欄目《探索與發(fā)現(xiàn)》,他的徽標(biāo)便是彩陶盆內(nèi)繪制的人面魚紋,。這件人面魚紋彩陶盆是1955年發(fā)掘西安半坡遺址時(shí)發(fā)現(xiàn)的,,是半坡文化的典型器物,目前收藏在中國(guó)國(guó)家博物館,。

人面魚紋盆是半坡遺址出土文物中最為寶貴的文物,屬國(guó)家一級(jí)文物,。人面魚紋盆之美術(shù)抽象思維,、審美標(biāo)準(zhǔn)至今都在至高境界,同時(shí)也是我國(guó)最早的繪畫。不僅如此,,半坡時(shí)代,,原始的先民由人面紋盆從蒙昧走向智慧,從生存變成生活,,從回歸變成守望……

人面魚紋彩陶盆,,高16.5厘米,口徑39.8厘米,,由細(xì)泥紅陶制成,,敞口卷唇,口沿處繪間斷黑彩帶,,內(nèi)壁以黑彩繪出兩組對(duì)稱人面魚紋,。人面呈圓形,頭頂有似發(fā)髻的尖狀物和魚鰭形裝飾,。前額右半部涂黑,,左半部為黑色半弧形。眼睛細(xì)而平直,,似閉目狀,。鼻梁挺直,成倒立的“T”字形,。嘴巴左右兩側(cè)分置一條變形魚紋,,魚頭與人嘴外廓重合,似乎是口內(nèi)同時(shí)銜著兩條大魚,。另外,,在人面雙耳部位也有相對(duì)的兩條小魚分置左右,從而構(gòu)成形象奇特的人魚合體,。在兩個(gè)人面之間,,有兩條大魚作相互追逐狀。人面魚紋彩陶盆不僅具備了陶器的實(shí)用性,,而且因其精美的紋飾還具備了極強(qiáng)的藝術(shù)感染力,。

專家點(diǎn)評(píng):

有專家認(rèn)為,“在原始社會(huì)的生活中,,圖騰崇拜屬于他們的精神生活以及最早的信仰寄托,。半坡人是依水居住,半坡彩陶上所畫的魚紋極有可能屬于圖騰崇拜,,人和魚交互著畫在一塊,,象征著人與魚緊密聯(lián)系,成為自由和財(cái)富的象征,,表達(dá)了當(dāng)時(shí)人們希望漁獵豐收的美好愿望,。”

仰韶文化彩陶盆上的“人面魚紋“圖案紋樣的美術(shù)抽象思維,、審美標(biāo)準(zhǔn)至今都在至高境界,幾乎被所有的中國(guó)美術(shù)史著作,,包括美學(xué)著作收進(jìn),,并從圖案或?qū)徝赖慕嵌茸髁丝陀^的描述。