黃釉武士陶俑(唐)(攝影:陳曦)

彩繪陶俑(西漢)(攝影:陳曦)

彩繪陶駱駝(唐)(攝影:陳曦)

四大圈紋雙耳彩陶壺(馬家窯文化)(攝影:陳曦)

綠釉陶床(明)(攝影:陳曦)

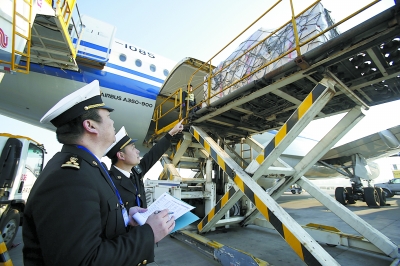

2019年4月10日,,796件文物藝術(shù)品順利抵達北京首都國際機場,。(中國海關(guān)提供)

觀眾在參觀“歸來——意大利返還中國流失文物展”(攝影:陳曦)

2019年4月,國家文物局工作組赴意開展返還文物藝術(shù)品點交回運工作,。(新華社提供)

2011年,,美國向中國返還流失文物。(國家文物局提供)

2013年,,中國促成圓明園流失鼠首兔首捐贈返還,。(國家文物局提供)

2019年3月23日,在中國國家主席習近平,、意大利總理孔特的見證下,,中意兩國代表在意大利羅馬交換了796件中國文物藝術(shù)品返還證書。此次文物返還,,是中國流失文物追索返還工作中歷時最長,、也是近20年來最大規(guī)模的中國流失文物回歸。

4月10日,,這批中國文物藝術(shù)品歷經(jīng)12年回歸之路,,終于抵達北京,重回祖國懷抱,。4月24日,由文化和旅游部,、國家文物局聯(lián)合主辦的“歸來——意大利返還中國流失文物展”在中國國家博物館開幕,,免費向公眾開放,展期至6月30日,。參觀者得以徜徉在這些文物之間,,眺望史前曙光,遙想漢唐煙火,,遠追宋元風骨,。

3月23日,習近平主席在同孔特總理舉行會談,、出席簽字儀式之后說:“擁有悠久的歷史,、璀璨的文明,,這是我們兩個國家的共通之處。我們對于時間的理解,,不是以十年,、百年為計,而是以百年,、千年為計,。我們要發(fā)揚悠久的歷史文化傳統(tǒng),傳承兩大文明的友好交往,,在歷史的積淀中前行,。”

昨天,中國,、意大利各自締造了燦爛文明,,在交流互鑒中,成就偉大,。

今天,,中國、意大利共同推進“一帶一路”,,致力合作共贏,,美美與共。

兩大文明古國之間的大規(guī)模文物返還,,以文化交流促進民心相通,,讓傳統(tǒng)友誼生發(fā)新的生機與活力。

十二載文物回家路

2007年,,意大利蒙扎地區(qū)保護文化遺產(chǎn)憲兵隊在巡查當?shù)匚奈锸袌鰰r,,發(fā)現(xiàn)大量疑似非法流失的中國文物藝術(shù)品,次年向中國駐意大利使館通報其作出的暫扣決定,。中國國家文物局副局長關(guān)強介紹,,得知相關(guān)信息后,國家文物局立即啟動文物進出境記錄核查,、組織開展文物鑒定研究,,認定這批文物藝術(shù)品大部分為中國出土文物,其所有權(quán)屬于中國,,且均未獲得合法出境許可,,因此依據(jù)相關(guān)國際公約向意方正式提出文物返還要求,同時提供了詳細的文物鑒定意見和法律依據(jù)報告,。

之后,,案件進入長達10年、復雜曲折的司法審判過程,。2014年,,意大利米蘭法院通過審判,,確認中國政府對該批文物藝術(shù)品的所有權(quán),后因持有人上訴,,文物返還程序中止,,案件轉(zhuǎn)入民事審判程序。中國國家文物局根據(jù)意方司法審判程序的變化,,會同中國駐意大利使館,,積極配合意大利司法部門繼續(xù)開展訴訟活動。

2018年11月,,米蘭法院做出將796件文物藝術(shù)品返還中國的最終判決,,中意兩國文化遺產(chǎn)主管部門隨即啟動返還文物的確認接收工作。

2019年3月23日,,在中國國家主席習近平,、意大利總理孔特的見證下,中意兩國代表在羅馬交換了796件文物藝術(shù)品返還證書,。4月1日至7日,,中國國家文物局迅速派出工作組,赴意完成文物清點,、交接,、核查和運輸工作。4月10日,,隨著CA950航班降落在北京首都國際機場,,這批流失海外多年的中國文物藝術(shù)品抵達北京,重回祖國懷抱,。從米蘭到北京航程十幾個小時,,而這條文物回家之路走了12年。

“這批文物返還過程歷經(jīng)12年,,追索時間長,,同時也是中意兩國根據(jù)國際公約和兩國政府間打擊和預防文物非法販運雙邊協(xié)定開展的首次成功實務(wù)合作,不僅是兩國文化遺產(chǎn)合作歷程中的重要里程碑,,更為國際合作開展流失文物追索返還貢獻新的典型范例,,這對其他各國有示范作用。”關(guān)強說,,“在追索過程中,,最難的是證據(jù)的收集,,即如何證明流失文物是屬于中國的,。我們在取證的過程中發(fā)現(xiàn),這批流失文物沒有進出境記錄,,這其實也是個警示,,就是文物買賣一定要通過合法途徑,。”

關(guān)強表示,此次展覽在第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇期間舉辦,,旨在回顧兩個文明古國間源遠流長的文化交流,,彰顯中意兩國人民間深厚的情誼,展示兩國聯(lián)合打擊文物非法販運的豐碩成果,,為在世界范圍內(nèi)促進流失文物返還原屬國樹立光輝典范,。中意兩國將以此次文物返還為起點,借助“一帶一路”的寬廣平臺,,加強對話協(xié)商,、政策協(xié)調(diào)、執(zhí)法協(xié)助,,在文化遺產(chǎn)保護的各領(lǐng)域開展全方位,、多維度的合作,以文化遺產(chǎn)的獨特力量推動世界和平發(fā)展的大潮,,以古老文明的深厚智慧協(xié)力實現(xiàn)人類命運共同體的美好愿景,。

中國國家博物館研究員信立祥介紹,此次意大利返還的796件流失文物藝術(shù)品主要是我國甘肅,、陜西,、四川、山西,、河南和江蘇等地的出土與傳世文物,,時代跨度從新石器時代至民國時期,文物品類多樣,,保存狀況較好,,具有較高的歷史、科學和藝術(shù)價值,。

其中,,馬家窯文化彩陶、辛店文化彩陶,、齊家文化陶器等新石器時代文物,,線條簡潔流暢,紋飾精美多樣,,為研究新石器時代社會風貌提供直接的物質(zhì)資料,;戰(zhàn)國時期文物既有西北地區(qū)的秦文化陶器,也有東南吳越文化的原始瓷,;漢代文物類型豐富,,器型古樸,彩繪飄逸,,是漢代燦爛輝煌文明的縮影,;唐代文物中具有代表性的紅陶駱駝,、紅陶馬、彩繪人物俑等,,是研究唐代文化交流,、經(jīng)貿(mào)往來和民族融合的重要實物資料。此外,,還有宋代黑釉盞和青釉碗,、明代綠釉陶屋和綠釉人物俑、清末民國紫砂壺等,,與宋元明清時期的社會生活有著密切的關(guān)系,。

意大利流失文物追索返還的制度與行動

中國和意大利同為文明古國,擁有悠久的歷史,、燦爛的文明,。兩國友好交往源遠流長,在漢代,,中國人將羅馬稱為“大秦”,,羅馬人將中國稱為“賽里斯”,綿亙?nèi)f里,、延續(xù)千年的絲綢之路,,聯(lián)結(jié)起長安與羅馬,暢通了兩大文明古國的經(jīng)貿(mào)與文化往來,。

豐富,、燦爛的文化遺產(chǎn),既是中意共有的文化資源稟賦,,也促使兩國共同致力于文化遺產(chǎn)保護,。兩國是擁有最多聯(lián)合國教科文組織世界遺產(chǎn)地的國家,意大利第一,,中國第二,;兩國也都是備受文物流失之苦的國家,雙方長期合作,,打擊文物走私,、遏制非法貿(mào)易、追索流失文物,、推進國際立法,,共同推動完善流失文物追索返還國際秩序。

此次文物成功返還,,意大利保護文化遺產(chǎn)憲兵隊功不可沒,。據(jù)悉,多年來,意大利著力加強國內(nèi)法律與制度建設(shè),,積極參與跨國執(zhí)法行動,在打擊文物非法販運和流失文物追索返還方面取得突出成就,。1969年,,意大利政府成立保護文化遺產(chǎn)憲兵司令部,50年來,,共繳獲110萬件考古發(fā)掘物,、75萬件文化財產(chǎn)和30萬件偽造文物,成功追回大量流失美國,、德國,、荷蘭等國的意大利文物,建成全球規(guī)模最大的文物保護數(shù)據(jù)庫——“萊昂納多·達·芬奇被盜文物數(shù)據(jù)庫”,。

意大利積極參與跨國文化遺產(chǎn)保護行動,,重點打擊歐盟境內(nèi)和針對第三世界國家的文物犯罪,派遣援助團隊在伊拉克,、敘利亞等地區(qū)開展搶救工作,,保護當?shù)匚幕z產(chǎn)免遭戰(zhàn)亂破壞和盜竊盜掘。

加大國際合作力度

中國是全世界最早建立文物進出境審核監(jiān)管制度的國家之一,,早在1950年就設(shè)置文物進出境審核機構(gòu),,實施嚴格的文物出境許可,有效遏制了自清末以來中國文物嚴重流失的局面,。20世紀80年代至今,,中國文物保護立法不斷完善,執(zhí)法日臻嚴格,,在保護文物安全,、打擊文物犯罪方面開展了大量卓有成效的工作,并通過執(zhí)法合作,、外交斡旋,、司法訴訟、談判協(xié)商等多種方式,,成功從英國,、美國、法國,、丹麥,、加拿大、澳大利亞等國追回5000余件中國流失文物,。其中,,圓明園流失鼠首兔首、青銅虎驏等重要文物的追索返還實踐,對歷史上流失文物回歸原屬國的難題進行了寶貴探索與創(chuàng)新,。

近年來,,中國積極開展打擊文物非法販運和流失文物追索返還的雙邊合作,先后與意大利,、美國等21個國家簽署了打擊文物非法販運,、流失文物返還的雙邊協(xié)議,并在信息交流,、人員培訓,、執(zhí)法協(xié)作、文物返還方面取得了實質(zhì)性的合作成果,。中國國家文物局于2018年發(fā)布“外國被盜文物數(shù)據(jù)庫”,,公布6900余件伊拉克、秘魯?shù)葒槐I文物信息,,防止外國被盜文物進境流通,,為保護人類共有文化遺產(chǎn)作出中國應(yīng)有的努力。

延 伸

文物追索返還相關(guān)國際條約及組織

● “1970年公約”

聯(lián)合國教科文組織(UNESCO)1970年通過的《關(guān)于禁止和防止非法進出口文化財產(chǎn)和非法轉(zhuǎn)讓其所有權(quán)的方法的公約》,,是規(guī)范和平時期文物進出口和跨境流轉(zhuǎn)行為的國際公約,,締約國數(shù)量最多、影響最為廣泛,。意大利與中國分別于1978年,、1989年加入該公約。

● “1995年公約”

國際統(tǒng)一私法協(xié)會(UNIDROIT)1995年通過的《關(guān)于被盜或者非法出口文物的公約》,,是“1970年公約”的補充性文件,,在私法領(lǐng)域為文物追索提供了有力的法律依據(jù)。意大利是推動該公約出臺的最主要國家之一,,中國于1997年加入該公約,。

● 聯(lián)合國保護文化遺產(chǎn)之友小組

“聯(lián)合國保護文化遺產(chǎn)之友小組”(UN Group of Friends on Cultural Heritage)由意大利和塞浦路斯于2018年牽頭成立,旨在通過成員國的共同努力,,防止非法販運文物,,保護人類共同文化遺產(chǎn)。聯(lián)合國教科文組織,、聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室,、國際刑警組織出任小組觀察員。

● “敦煌宣言”

中國敦煌“文化財產(chǎn)返還國際專家會議”2014年通過的《關(guān)于保護和返還非法出境的被盜掘文化財產(chǎn)的敦煌宣言》(簡稱“敦煌宣言”),,是首部由中國倡導制定的文物追索返還領(lǐng)域國際性法律文件,,旨在推動國際社會充分重視盜掘古遺址、古墓葬犯罪行為的嚴重危害,,呼吁各國依據(jù)考古類文物的特有屬性來認定被盜掘文物,,為破解流失文物追索難題創(chuàng)設(shè)更為公平合理的國際規(guī)則,。

作者:翟群

編輯:河南商報 王瑩

來源:中國文化報